五味子科(Schisandraceae)为一重要的药用植物类群。中国科学院昆明植物研究所孙汉董研究组对该科植物的化学成分及其生物功能开展了近20余年的研究,取得了系列重要研究成果,尤其是在五味子降三萜(Schinortriterpenoids,SNTs)方面的研究,不仅拓展和丰富了五味子科三萜化学的研究内容,同时也是我国科技工作者在天然产物化学研究领域所取得的具原创性的发现之一。

受天然产物领域权威综述性期刊 Natural Product Reports 之邀,研究组在2008年发表了有关五味子三萜的综述性论文(2008, 25, 871-891.)。然而,随着近年来分离技术的不断发展以及国内外众多研究者对五味子科植物三萜研究兴趣的不断提升,该科植物中的三萜化合物数量在2008至2014年间迅速增长,其中部分三萜化合物的药理作用机制得到了较深入的探讨;与此同时,关于五味子降三萜全合成的研究亦取得了重要突破。一系列丰硕研究成果的出现为这一重要药用植物类群的合理、持续性开发利用提供了重要的科学依据。同时,对2008年之后所发现的新颖五味子降三萜的结构分类依然混乱不清,缺乏细致和系统的总结。鉴于此,综合分析和凝练了从2008年2月至2014年5月期间报道的近一百篇论文,对所发现的五味子科植物中三萜成分进行归纳总结:

1、首次明确定义“五味子降三萜”(Schinortriterpenodis,SNTs)的概念:(i)独有地从五味子科植物中产生的一类具有C26到C29骨架的特殊萜类化合物;(ii)与常规环阿廷烷型三萜相比,五味子降三萜具有3,4-氧化断裂、9,10-断裂扩环、C-18和/或C-28氧化脱羧降碳、侧链环合形成五元或六元内酯环这四个基本特征。

2、根据不同的结构特征,把羊毛甾烷、环阿廷烷以及五味子降三萜这3大类型细分为36种骨架。由于新结构类型的不断发现,研究人员从生源途径的角度首次系统地总结了该科植物中羊毛甾烷、环阿廷烷以及五味子降三萜的相互关系,纠正前人错误和不合理的结构分类,并详细统计、比较和总结了不同产地种属间的三萜结构和数量。

3、总结了近年对五味子降三萜片段以及全合成的研究情况,着重介绍了北京大学杨震教授团队通过硫脲配体促进的钴催化和鈀催化的Pauson-Khand反应、烯烃复分解反应高效构建环张力极大的7/8并环体系以及分子内oxa-Michael加成构建该类分子双环骨架(通过实验证明了五味子降三萜的生源途径)。

4、探讨了部分五味子三萜成分在抗病毒、细胞毒及其它方面的生物活性,提出该科植物三萜在今后抗HIV活性筛选和神经退行性疾病相关的药理作用机制的研究方向和发展趋势,为五味子科植物三萜成分在传统疗效和现代应用的进一步深入研究提供参考依据。

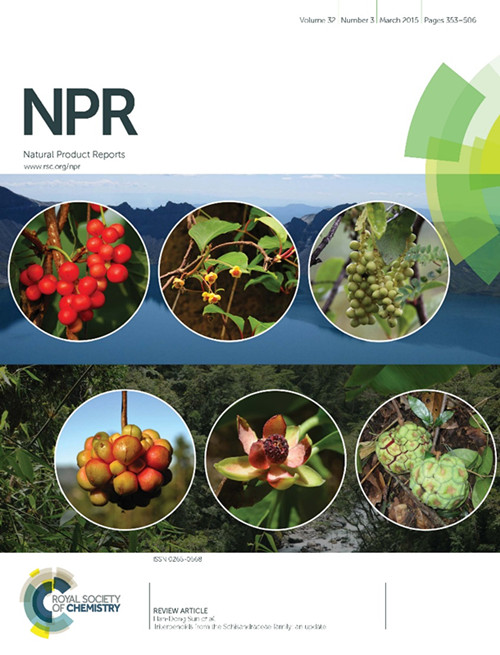

该论文以封面文章发表于Natural Product Reports(http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2015/np/c4np00117f),是近五年来我国植物化学领域综述论文首次被该杂志选为封面文章,并在近一个月时间内居于该杂志“Most Read Articles”的首位。该研究得到国家自然科学基金项目(81373290,81422046和21322204)的支持。